Le métier de tailleur de pierre est un métier ancestral, apparu durant l’Antiquité romaine et grecque,

Durant l’Antiquité, les Grecs seront les premiers à utiliser la pierre pour bâtir leurs temples. L’utilisation de la pierre dans les constructions s’explique par la volonté de l’humain de se sédentariser et de construire des bâtiments durables dans le temps.

Pour ce faire, une multitude de pierres de différentes qualités sont découvertes est utilisée pour bâtir les villes. Mais, en 1930, l’apparition du béton armé et de l’acier, dont les coûts sont moindres, mettent la pierre de côté.

Ainsi le métier de tailleur de pierre évolue lui aussi, au gré de la technologie, sans pour autant empêcher la conservation et la transmission des savoirs faire ancestraux qui y sont liés.

Son travail :

Le tailleur de pierre intervient après la carrier, en vue du travail des maçons, intégrant des moulures et des ornementations sur la pierre, selon la demande.

Ses outils, peu modifiés en 2000 ans, on trouve :

Les percuteurs (le maillet et la massette), le burin, le « chemin de fer » (créé au XIX ème siècle), ou le rabotin, la râpe, la ripe, le pic pour équarrir les blocs (sans doute l’outil le plus ancien), autrement dit la pique, la pointe, la poulkai ou la pointerolle, le marteau taillant, ou smille, la polka, (dès le XIV ème siècle, brettée si elle est dentée), le ciseau (simple ou à grain d’orge, ou à bout rond) et son ancêtre (Moyen Âge) la gradine, la broche ou poinçon (dès le XIVème siècle), le foret (au Moyen-Âge, à archet ou à pompe, ainsi que les règles, compas et équerre, le gabarit (ou molle) et la chasse, la gouge, le taillant, le têtu, la boucharde, la scie, la sciote, etc., dont chacun est adapté à la dureté de la pierre en plus de son époque. La révolution numérique a ensuite autrement bouleversé le métier, notamment avec l’apparition du scanner 3D qui permet une nouvelle application des débiteuses.

Traditionnellement, chaque tailleur de pierre (et chaque carrier) possédait un signe distinctif qu’il gravait sur l’aide de la sanguine ou de la pointe sèche quand il aidait à la pose, à l’appareillage, au placement des pierres ou à l’identification des blocs qui allaient ensemble. Ces marques de tailleurs de pierre sont aussi appelées marques de tâcheron.

Son métier :

Dans leur grande majorité, les tailleurs de pierre sont des hommes libres et sans attaches, recrutés selon leurs capacités par un maître d’œuvre ou un maître maçon en charge d’un chantier.

Ils sont rétribués soit sous forme forfaitaire pour un travail dit à la tâche, soit par un salaire (à la journée ou à la semaine) auxquels s’ajoutent souvent des avantages (rations supplémentaires de vin, de nourriture, de bois de chauffage…).

En raison de la pénibilité et de la dangerosité de leur travail, les tailleurs de pierre sur les grands chantiers d’églises au Moyen Âge touchaient un salaire supérieur à la moyenne des autres artisans.

Ainsi depuis le largeot (*) l’image du sculpteur a changé, l’affligeant encore actuellement des clichés de l’artiste tels que : sensible, asocial, doué, bénévole ou chômeur, enfant ou immature, marginal, pauvre, drogué, ours, spleen, torturé, ou joyeux drille, objet de honte, utopique, inutile, gauchiste, homme au béret…

Tandis que les concrètes qualités requises au sculpteur sont pour le moins d’être : bon technicien, bon dessinateur, d’aimer la matière, d’avoir bonne forme physique, d’avoir le sens du contact, le sens artistique, d’être rigoureux, patient, autonome, passionné… autant de qualité dont l’utopie dès lors peut s’entendre différemment…

(*) En France, leur vêtement traditionnel est un pantalon Largeot écru (*) un vêtement de travail créé par A.Lafont en 1896. Il en existe différentes formes propres à différents corps de métiers.

V.Batbedat, s’il est aussi un tailleur de pierre, s’il peut se reconnaître plus ou moins dans ces attributs, utilise pour sa part initialement la massette et la pointe, puis des ciseaux, qu’il ajuste à sa forge, puis la disqueuse.

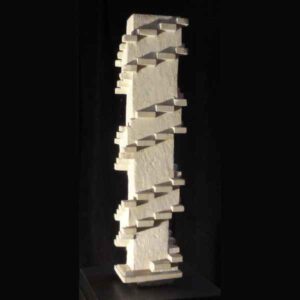

Les différents sujets qu’il taille ainsi dans le grès le calcaire et le marbre, dont essentiellement : les passages, les ziggourats et les musiques, acquièrent selon l’outil différents effets de matière, donc de lumières et de rythmes.

V.Batbedat métamorphose ici encore la pesanteur inée du minéral, qui toujours pèse, et alors descend. Ainsi, de la roche au temple, de la ziggourat au ciel, et d’un mouvement de la ligne, ce qui devient sculpture s’élève. Aussi le grès est ascétique, le mouvement ascendant aussi simple qu’infini, et l’évocation de la falaise : l’épure, ici à coups de tailles au ciseau. De la sorte, on pourrait dire que cette pierre est en plusieurs lieux ; un comble pour cette matière si originelle et au coeur de notre Terre.

Cette nouvelle architecture, scandée de terrasses, paraît accrocher tant la lumière que le vent, tel un rouleau de boite à musique, faiseuse d’éclats, d’ombres et de mouvements.

Cette autre architecture, aussi rayonnante qu’accueillante, passage entre l’ouverture et le recueillement, accroche la lumière et fait passer le vent, marquée de ses éclats de pierre faisant vibrer les ombres au gré des heures.

Edifier, protéger, recueillir, apaiser, dépasser sont autant de propos réunis dans ces sculptures aux noms évocateurs tels que : citadelle, construction, stèle, ermitage, passage, demeure, château, tour, composition, musique, etc, dont la surprenante diversité d’enroulements, de découpe, de claire voie, de spiralité, de texture, d’écriture, sont autant de signes, de structures, voire de révolutions offerts à nos regards en quête de rupture, d’harmonie ou d’accompagnement pour continuer à découvrir sereinement pour un épanouissement en concorde avec le monde et son humanité.

V;Batbedat sculpte, tel un nomade en traversée peut-être, laissant des cailloux signalant un chemin. Passeur d’histoires et de rêves, de ses échappées il ramène un royaume où, plutôt que s’échapper, se retrouver. le volume de la roche taillée reste présent, simple témoin d’une origine, dont la géométrie, en toute mesure, assure la solidité, quel qu’en soit l’équilibre montré.

Sculpteur comblé d’un regard d’architecte, il taille des proportions, écrit en volumes, en géomètre amoureux de la nature terrestre que l’invisible source passionne et nourrit, mettant en forme sa quête de sérénité, de lumière et de plénitude.

A l’encontre du chaos il tend au cosmique dont les ziggourats et temples des civilisations anciennes racontent l’évidence, loins de toute abstraction.

Ce travail géométrique n’a rien d’imaginaire ni de métaphysique ; il n’est qu’un reflet de lois de la nature vivante, que le regard discerne, au rythme des érosions.

Gilles Plazy le dit mieux encore :

Extrait du catalogue d’exposition à Meudon, en 1997.

Grand ermitage

Grand ermitage Ziggourat falaise

Ziggourat falaise Ziggourat cubes

Ziggourat cubes Porte lunaire

Porte lunaire